材料・工具

材料

・ひのき 高さ120×幅90mm ×1

7,700円(税込)以上ご購入または店舗受取で基本送料無料

・ひのき 高さ120×幅90mm ×1

・ジグソー

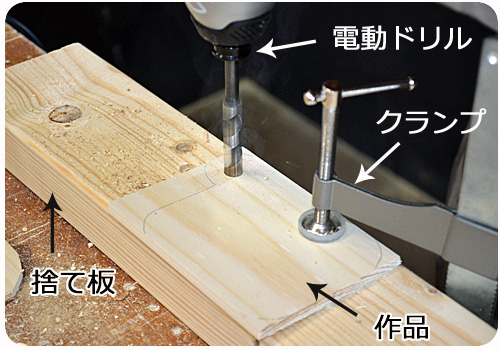

・電動ドリル

・インパクトビット10mm

・クランプ

・差し金

・紙コップ

・紙やすり#150

・刷毛

・ニス

・サンダー

・ミルクペイント

※サンダーをお持ちの方は8の作業がとても楽です。詳しくは付録②へ

eショップ取り扱い商品の「ひのき 910×6×90mm」をご購入の場合は、長さ120mmにカットしていただくと、コースター7枚分と端材がとれます。

(今回使用するジグソーでカットできます。)

1. 好きなデザインを書きます。

紙コップの底や差し金などを使うと便利です。

2. クランプでしっかり固定します。

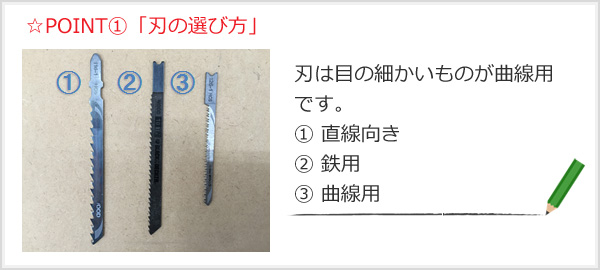

3. ジグソーでカットを行います。

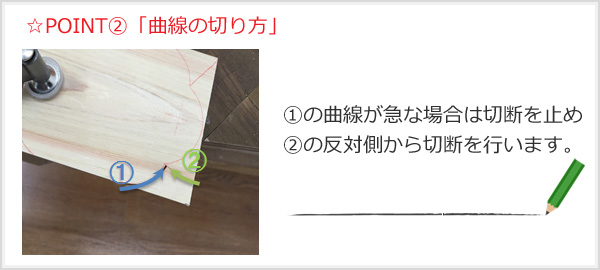

4. 曲線はジグソーをゆっくりと進めてください。

5. 穴をあける場所を決めます。

※端から8mm以上離す。(割れ防止のため)

6. ゆっくりと10mmのインパクトビットをつけた電動ドリルで穴をあけます。

非常に割れやすいので「捨て板(付録①へ)」を使って穴をあけてください。

※特に穴あけの最初は、ビットをゆっくりと回転させてください。

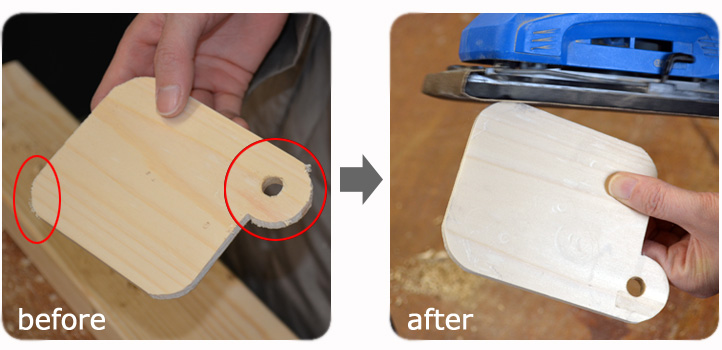

7. 紙やすり#150を用意します。

8. 木の目地にそって、やすりをかけていきます。

※ジグソーの切り口の多少の凸凹は、ここで滑らかにできます。

9. ニスは2回塗りを行います。乾いたら完成!

「捨て板」とは、板の端材など、穴をあけたい場所の裏側に置いて、一緒に穴をあけてしまう板のことです。

名前の通り、作品には使わない捨ててしまう板ですが、捨て板を置いて穴をあけないと、貫通時に穴の周囲の板が割れたりささくれたりしてしまいます。

私も捨て板無しで挑戦してみましたが、見事に割れました…

ジグソーで思い通りの形にカットできたのに、その後の穴あけで割れてしまうと、ショックですよね!

このひと手間が完成度に大きく関わります。

知っておきたいちょっとしたテクニック、使ってみて下さい。

木材を加工すると面や角に貼りが発生したり、ササクレヤザラザラができます。

そのままでは使ったり塗装したりできないので、紙やすりで研磨してスベスベにしますよね。

この研磨作業、小さなものであればあまり労力はかかりませんが、研磨するスペースや数が多いと案外手間なもの。

そこで便利なのが、電動の「サンダー」!

実際に私も使ってみました!

底面に紙やすりを装着して、モーターの力で振動させることで、木材などを研磨することができる電動工具。

本体を材料に軽く押し当てて動かすことで、効率よく研磨作業が行えて、面倒な作業もあっという間です。

例えば、ジグソーで曲線をカットしたけどガタガタしてる…

角にバリができた…

という時も、大丈夫。

サンダーで軽く研磨すると、簡単にスベスベになってくれました^^

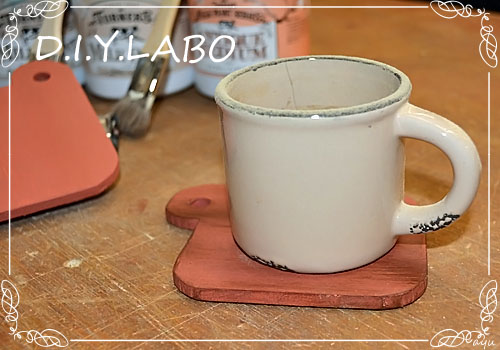

第4回「木製コースター」の作り方、いかがでしたでしょうか?

今回、『DIY初めての方も挑戦しやすい』レシピをセレクトしました。

ポイントは2つ。

①ジグソーを使ってカット

②穴あけ

私は初めてのジグソーでしたが、今回使用した木材はあまり厚くないので切りやすく、想像していたより手軽でした。

後で紙やすりで形の微調整ができるので、あまり気負わなくて大丈夫なんです!

「DIYを始めたいけど、何も持ってない!」という方も、今回必要なのは今後も使えるDIYの基本的な工具ばかりなので、おすすめです。

さて、次回は何を作りましょう?

どうぞお楽しみに♪♪

本日も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました(*^^*)

※写真中央は「ミルクペイント アンティークコーラル」で塗った後、「ミルクペイント アンティークM」で

茶色のアンティーク加工をしました。 左上は「ミルクペイント アンティークコーラル」のみ使用です。